| |

|

|

| ▲ 조우석 언론인 |

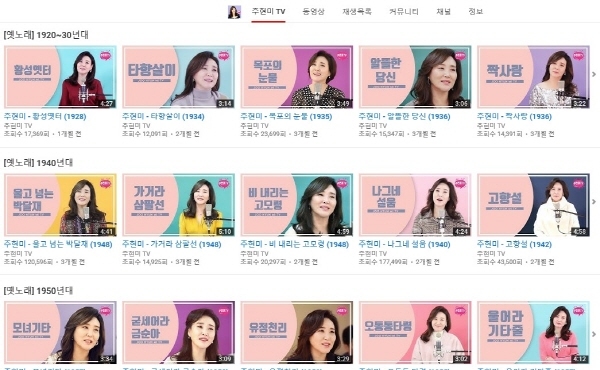

지난주 신문에서 가수 주현미의 유튜브 채널 '주현미TV' 소식을 봤다. 호기심에 한 번 들어가 봤다가 썩 별난 체험을 했다. '나는 울었네'(1954년), '애수의 소야곡'(1937년), '목포의 눈물'(1935년)등 몇 곡을 들으며 감전되어버린 것이다. 이후 지금껏 트로트에 빠져 산다.

'주현미TV'에 올라온 거의 전곡을 들었고, 매일 수십 번 반복해 듣는 곡도 있다. 이게 별일인 게 내 경우 클래식음악 단행본도 펴낸 바 있고 재즈·클래식·국악까지 광적으로 좋아하지만 트로트는 내 음악이 아니라고 애써 선을 그어왔기 때문이다. 좋아하는 가수도 있을 리 없고, 대중가요 자체에 무심한 채로 살아왔다. 그런데 이 무슨 일이란 말인가?

철학자 프리드리히 니체가 말했던 '본능의 탈선'일까? 기존 틀에서 벗어난 중차대한 전환과 돌파의 계기 말이다. 내 경우 죽자고 클래식 한 우물만 판 경우인데, 20년 전 어느 순간 재즈 뮤지션 엔리코 라바의 트럼펫에 번개 맞고 재즈의 바다에 뛰어들었다.

| |

|

|

| ▲ 트로트 사랑은 거기에 담긴 앞 세대의 고단한 삶까지 껴안는 대긍정의 역사체험이다. /사진=주현미TV 캡쳐 |

트로트 사랑은 앞 세대 삶 껴안는 역사체험

그건 음악 지평의 확장, 즉 음악경험의 하나인데 비해 트로트와의 만남은 또 다르다. 우선 못난 내가 철이 들어간다는 증거가 아닐까? 청승떠는 트로트, 거기에 묻은 남루함과 상투성까지 지긋지긋했지만, 어느덧 돌고 돌아 트로트 앞에 마주선 꼴이다. 그건 어떤 각성이기도 하다. 트로트 사랑은 거기에 담긴 앞 세대의 고단한 삶까지 껴안는 대긍정의 역사체험이다.

그래서 사상 첫 트로트 오디션 프로 '내일은 미스트롯'에도 눈길이 갔다. 왜 그게 'TV조선' 사상 처음으로 방송 2회 만에 시청률 7%의 벽을 깼을까? 간단하다. 한 마디로 트로트는 힘이 세다. 이미 한국인의 심성에 뿌리 내린 음악 장르란 얘기다.

주현미가 유튜브를 시작하는 인사말을 전하면서 트로트를 '전통가요'라고 소개한 게 내 귀엔 인상적이었다. 1960년대만 해도 트로트는 '왜색가요'로 낙인 찍혔는데, 그 사이 인식 변화가 있었던 것이다. 왜색가요 시비는 60년대 당시 이미자의 '동백아가씨' 등이 문제가 돼 금지곡으로 묶이면서 시작됐다. 실은 가요사에서 1950~60년대가 썩 흥미롭다.

즉 일제 유산인 트로트 외에 서양음악 7음계의 팝 스타일이 자리 잡은 게 당시였다. 재즈와 블루스 스타일도 들어와 대중음악의 다양성이 처음으로 모색됐다. 김상희-최희준이 학사 가수로 불리던 시절 얘기다. 그 덕에 70년대 김민기-양희은의 새로운 감수성 실험이 통할 수 있었다.

80년대 이문세가 세련된 발라드를 들고 나오고, 90년대에 서태지의 힙합 장르가 등장하는 가요사의 진화도 모두 60년대의 새로운 모색 이후 가능했음을 기억해두자. 놀라운 건 60년대 그 시절 트로트가 대반격에 성공하며 살아남았다는 점이 아닐까? 역설적이지만 트로트 회생의 분기점은 64년 이미지의 '동백아가씨' 대성공이다.

| |

|

|

| ▲ 주현미는 유튜브를 시작하는 인사말을 전하면서 트로트를 '전통가요'라고 소개하고 있다. 그는 절제된 창법으로 트로트의 품격을 높였다는 일각의 평가를 받고 있다. /사진=주현미TV 캡쳐 |

트로트에 동시대성을 부여한 주현미

그건 가히 문화사적 사건인데, 평론가 강헌의 한국대중문화사 2부작 <사랑에 속고 돈에 울고>, <자유만세>(2017)에 나오는 통찰이 맞다. 이미자가 물꼬를 트자 남성 트로이카인 '가슴 아프게'의 남진, '사랑은 눈물의 씨앗'의 나훈아, '돌아가는 삼각지'의 배호가 차례로 등장했다.

그런 우여곡절 끝에 트로트는 90년대 초반 전통가요라는 타이들을 획득한다. 80년대에 데뷔했던 가수 주현미가 트로트 스타로 등극하는 배경도 결국 그것이다. 정리하자면 트로트 100년은 이난영-남인수 등 1930년대 트로트 1세대의 빅뱅, 1960년대 이미자와 남진-나훈아-배호의 등장, 그리고 1990년대 주현미의 스타 탄생이 중심축이다.

그래서 지금 가요계를 3등분한 것도 댄스음악-발라드-트로트다. 어쨌거나 나는 지금도 트로트를 좋아하는 게 아니라 주현미가 부르는 트로트만을 사랑하는 건지도 모른다. 그의 태도까지 좋다. '주현미TV'의 경우 광고를 없애고, 원곡에 가까운 곡 해석으로 트로트 역사체험을 돕는다.

그 뜻이 갸륵하다 해도 노래가 맛없으면 말짱 꽝인데, 그것도 아니다. 결정적으로 그가 절제된 창법으로 트로트의 품격을 높였다는 게 내 판단이다. 트로트의 맛은 일정하게는 목을 꺾고 흔드는데서 나온다. 그래야 "구성지다"는 감흥을 이끌어낸다. 문제는 그게 너무 심하면 감정과잉으로 가고 끝내 천격(賤格)으로 굴러 떨어진다는 점이다.

| |

|

|

| ▲ '타향살이'를 부르고 있는 주현미. /사진=주현미TV 캡쳐 |

판소리에서도 그걸 '노랑목'이라고 해서 경계했는데, 가요도 결국 같은 얘기다. 즉 노랑목은 요즘 대부분의 가수들이 빠지는 함정이기도 한데, 주현미는 이난영-남인수가 그러했듯이 좋은 균형을 보여주는데 성공하고 있다. '절제된 비브라토'가 2000년대 감수성과 어울리는 것이다.

1030세대에 주현미 팬이 많은 것도 자연스럽다. 사실 이미자의 노래를 들으면 너무 정형화된 패턴이라서 쉬 감흥이 일지 않는다. 이난영-남인수 역시 이미 고전이 분명하지만, 동시대의 느낌과는 거리가 있다. 주현미는 이런 거리감을 메워주면서 트로트에 동시대성을 부여하는데 성공한 우리시대의 디바가 맞다. 하지만 트로트 찬사가 여기에서 그쳐선 안 된다.

트로트를 포함한 옛 가요 명편(名篇)에 대한 자리매김이 문제다. 딱 어울리는 문패를 달아줘야 하는데, 아직도 그게 없다. '흘러간 노래'라는 문패는 엉거주춤하다. 주현미가 말한 '전통가요'도 정확한 호칭일 리 없다. 아악-민속악을 포함한 국악의 영역과 뒤섞이기 때문이다.

그렇다면 트로트를 포함한 고전가요를 'K클래식'으로 부르면 어떨까? 사실 서양 근대음악이 지구촌의 보편적 음악이 아니고 세상의 많은 종족음악(ethnic music)의 하나라는 게 요즘 음악학의 상식이다. 그렇다면 우리도 트로트에 'K클래식'이란 당당한 문패를 달아줘야 옳다. 다음 회 펼쳐질 K팝 위에 있는 조상뻘 'K클래식' 얘기를 기대해주시길 바란다. /조우석 언론인

[조우석]

▶다른기사보기