[연속칼럼]문화의 견인차 현대미술 이야기-下

| |

|

|

| ▲ 조우석 언론인 |

제국은 물리적 강제력 즉 군사력만으로 식민지를 다스리는 게 아니다. 하드파워 못지않게 중요한 통치 요소가 삶의 질과 관련된 소프트파워다. 바로 그게 강압과 굴종의 '뻣뻣한 관계'가 아닌 자발적 협력-동의가 이뤄지는 제국과 식민지 사이의 유기적 관계를 만든다.

고대 로마의 경우 공중목욕탕, 포도주, 도시 그리고 법과 질서 같은 요소가 제국의 확장과 유지에 결정적이었다. 로마에 반기를 들었던 주변국의 혁명가들까지 로마 제국의 소프트파워가 주는 매력을 인정해야 했다. 우리시대 수퍼 파워인 미국도 어쨌거나 제국 이상의 제국인데 그걸 유지하는 힘은 군사력 외에 '플러스 알파'의 요인이다.

일테면 할리우드영화, 팝음악, 코카콜라, 햄버거, 청바지 등이 그것인데, 그게 전부일 리 없다. 미국은 파인아트 즉 고급문화에서도 주변부를 압도하는 아우라가 없지 않으며, 그걸 시위했던 전략 무대가 현대미술이었다. 미 패권을 완성한 마지막 퍼즐이 뜻밖에 현대미술이란 장르였던 셈이다.

| |

|

|

| ▲ 잭슨 폴록의 대표작 '넘버 5'. 캔버스를 바닥에 깔고 물감을 뿌리는 '액션 페이팅' 스타일을 상징한다. 이게 '고급문화의 나라' 미국 이미지를 만든 결정적 작품의 하나로 꼽힌다. /자료=조우석 제공 |

'고급문화의 나라' 미국 만들기

구체적으로 1950년대 잭슨 폴록으로 상징되는 추상표현주의 등장 이후 미국이 현대미술의 종주국으로 떴는데, 앞뒤 사정은 이렇다. 2차 세계대전 이후 미국이 수퍼파워로 등장했지만, 덩치만 덜렁 컸고 걸맞는 문화역량을 갖췄다고 보기 힘들었다. 구대륙 유럽의 소프트파워를 대체할 그 무엇이 없었던 탓인데, 그 빈칸을 채워준 게 현대미술이었다.

현대미술은 고급문화를 이끄는 견인차란 인식 아래 민간과 국가가 효과적으로 손을 잡아 전략적으로, 스마트하게 움직인 결과다. 그게 단기간에 미국이 현대미술의 패권을 쥐게 만들었고, 궁극으론 ‘고급문화의 나라’ 미국이란 이미지를 형성한 계기였다.

즉 2차 대전 전까지 현대미술의 중심은 프랑스 파리였으나 1950년대 말, 1960년대 초를 기점으로 그게 성큼 바뀌었다. 미국 뉴욕의 세계미술 1번지로 우뚝 섰는데, 그 과정에서 CIA까지 합동작전을 수행해 ‘문화 제국’ 미국 만들기를 도왔다. 미술사의 상식이지만 추상표현주의 1세대 미술가들은 일반적으로 두 가지 경향으로 나뉜다.

첫째는 잭슨 폴록, 윌렘 드 쿠닝 등을 중심으로 한 기운 넘치는 액션 페인팅 그룹이고, 둘째는 색채 추상주의 화가로 바넷 뉴만, 마크 로스코 등이 꼽힌다. 물론 1950년대 미국적 풍토 속에서 나온 현대미술인데, 그들의 과거의 회화 관습에서 전면적으로 벗어나고 했다. 대형 스케일의 추상 양식을 통해 그들은 당시로선 새로운 미술언어를 정립시켜 나갔다.

그 결과 반세기 넘은 지금도 이 계열 작품들은 미술 시장에서 매우 핫한 존재다. 잭슨 폴록의 작품 '넘버 5'의 경우 예전 소더비 경매에서 1억4천만 달러 (1313억 원)에 낙찰됐다. 2012년 한국 KB금융그룹이 발표한 미술시장 보고서가 그 효과를 흥미롭게 표현했다.

| |

|

|

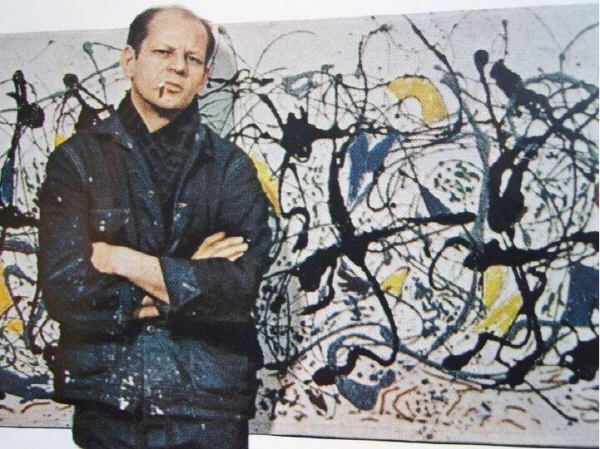

| ▲ 생전 자신의 작품 앞에서 포즈를 취한 잭슨 폴록. 40대 중반의 나이에 요절했지만, 대형 스케일의 추상 양식을 통해 새로운 미술언어를 정립시킨 공헌은 그의 것이다. /사진=조우석 제공 |

옛 소련과 벌였던 문화전쟁

1억4천만 달러란 돈은 소나타 자동차 5,133대, 갤럭시 스마트폰 18만1176개의 구매가와 견줄 수 있다고 지적한 바 있다. 어쨌거나 잭슨 폴록이 반 고흐나 르노와르와 같은 인상파 대가들을 제치고 최고 비싼 작품 대열에 들어선 중심에는 미 CIA가 있다고 보면 된다.

잭슨 폴록은 캔버스를 바닥에 깔고 물감을 마구 뿌리는 '액션 페이팅'이라는 스타일을 만들어냈는데, 그런 화풍 자체가 옛 소련 공산주의에 반대되는 개인주의, 자유, 그리고 순수성 같은 이념적 가치들을 내포하고 있다고 여겨졌다. CIA는 그 점에 주목했다. 2차 대전 이후 소련과 문화전쟁을 벌여야만 했던 국면에서 참신한 '신형무기'를 착안해낸 것이다.

CIA의 목표는 문화면에서 소련을 압도하고 유럽을 사로잡는다는 것이었다. 그걸 위해 작전세력으로 현대미술관(MoMA)를 끌어들였다. 구체적으로 어떤 공작을 펼쳤을까? 뜻밖에도 문화지원 활동이 전부였다. 즉 유럽에서의 공작은 CIA의 전위조직을 통해 전시회를 개최하고 홍보하는 형식이었다.

1952년 파리에서 열린 '걸작의 향연' 등이 대표적이다. 미술계의 큰손들이 이런 전시에 출품된 작품을 가급적 많이 구매하도록 독려하는 일도 잊지 않았다. 미국 안에서도 추상표현주의에 대해 우호적인 환경이 만들어지도록 많은 노력을 펼쳤다. 일테면 비평가 클레멘트 그린버그가 추상표현주의에 대한 적극적 지원사격을 하는 식이다. 결과는 달콤했다.

미국의 사상·문화 우위를 각인시키는 전략은 추상표현주의 승리 하나로 끝나지 않았다. 그게 1960년대 앤디 워홀로 대표되는 팝 아트의 승리로 다시 한 번 이어졌다. 한 번 잡은 헤게모니는 다시 연타석 홈런으로 이어지면서 미국 문화의 헤게모니 구축을 기정사실화했다.

흥미롭지 않은가? 지난 번 언급대로 요즘 중국 현대작가 미술품들이 피카소까지 밀어낼 기세로 세계 미술시장에서 돌풍을 일으킨 지가 꽤 된 것도 결국엔 1950년대 미국 따라하기 전략일 지도 모른다. 그래서 우린 다시 물어야 한다. 지난 10~20년 새 아시아 미술이 세계 미술의 핵심으로 성장할 때 우리 미술계와 문화술행정이 과연 어떠했는가?

그걸 다시 묻는 이유는 자명하다. 잠재력 있고, 좋은 작가들을 글로벌 시장의 강자로 키워내지 못하고 있는 것은 결국은 작가의 개인적 역량 못지 않게 이 나라 문화행정의 부재 탓이다. 거듭 말하지만, 나는 그걸 우리 자신이 문명의 배꼽이라는 자존감의 실종 탓이라고 포괄적으로 지적하려 한다. /조우석 언론인

[조우석]

▶다른기사보기