[미디어펜=나광호 기자]"전력 사용량의 100%를 재생에너지로 충당한다는 의미의 RE100은 유럽·미국 등의 무역장벽 수단으로 전락하고 있다."

정용훈 카이스트 원자력 및 양자공학과 교수는 지난 10일 서울대 원자력정책센터와 사단법인 아침이 온라인으로 개최한 '3기 에너지학교-7강 우리의 에너지 미래전략' 강연을 통해 "포르투갈이 2016년 '5일간 재생에너지만으로 전력량 100%를 공급했다'고 했으나, 연간 기준으로 보면 화석연료기반 발전량이 더 많았다"면서 이같이 말했다.

정 교수는 "SK·LG·한화 등 국내 기업들이 잇따라 RE100에 가입하고 있으나, 구글도 대만 데이터센터는 2017년 무탄소 전력 사용량은 16%에 그치는 등 사실상 석탄화력에 의존한 것으로 나타났고, 미국 노스캐롤라이나 데이터센터도 원자력·태양광 기반 전력량이 67%에 머물렀다"고 설명했다.

| |

|

|

| ▲ 정용훈 카이스트 원자력 및 양자공학과 교수가 지난 10일 온라인으로 강연을 하고 있다./사진=에너지학교 줌 캡처 |

그는 "부산에서 샌프란시스코로 가는 요트에 승객 10명이 탑승했고, 사용한 에너지 중 디젤엔진과 태양광패널이 각각 90%·10%를 충당했는데 배에서 내리기 전 1명이 나머지 9명에게 태양광 지분을 매입해서 100% 태양광 에너지로 태평양을 건넜다고 말하는 것이 RE100의 현실"이라며 "진정한 의미가 성립하기 위해서는 승객 모두가 태양광 100%로 건너야 하는 것 아닌가"라고 꼬집었다.

실제로 국내의 경우 RE100 달성을 위해서는 △신재생에너지공급인증서(REC) 구입 △'녹색 프리미엄' 요금제 이용 △제3자 전력구매계약(PPA) 체결 등의 수단이 있으나, 녹색 프리미엄은 원자력과 화석연료로 생산된 전기에 지급한 금액 만큼 재생에너지 사용확인서를 발급 받는 시스템이라는 점에서 일종의 '코스프레'라는 비판을 받고 있다.

REC도 다를게 없다는 평가다. 신재생에너지공급의무화(RPS) 제도에 따라 설비용량 500MW 이상인 발전사업자는 총발전량 중 일부를 재생에너지로 공급해야 하지만, 이를 충족하지 못할 때 다른 사업자로부터 REC를 구입해 의무할당량을 채우는 방식이기 때문이다.

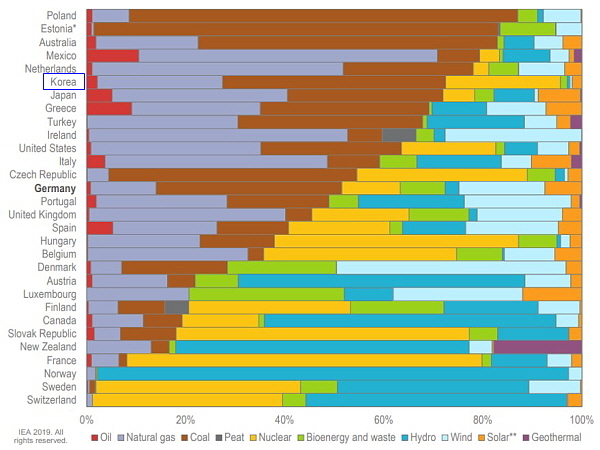

정 교수는 "유럽국가들의 재생에너지 비중이 높다고 하지만, 노르웨이·스위스·핀란드 등 눈이 많은 지역을 중심으로 수력발전이 상당량을 차지하는 곳이 많다"면서 "한국의 경우 화석연료를 없애고 탈원전까지 진행하면 발전량이 급감할 것"이라고 우려했다.

정부 자료도 이를 뒷받침하고 있다. 한국전력공사 전력통계속보에 따르면 지난 5월 기준 국내에서 발전 비중이 가장 높았던 것은 석탄화력(32.8%)으로, 원자력(28.8%)·가스(27.5%) 등이 뒤를 이었다. 재생에너지는 9.5%로 집계됐다. 설비용량이 1년 만에 27.3% 늘어났으나, 발전량은 2.3% 증가에 그쳤다.

| |

|

|

| ▲ 에너지원별 발전비중(2018년 기준)/자료=국제에너지기구 |

정 교수는 국제에너지기구(IEA) 자료 등을 들어 RE100 달성이 산업경쟁력 저하 및 국민부담 가중도 야기할 수 있다고 강조했다. 2025년 국내 태양광·육상풍력의 균등화발전비용(LCOE)은 kWh당 120원 수준으로 추정된다는 것이다. 이는 석탄 대비 30%·신규 원전 대비 100% 가량 높은 수치로, 원전 계속 운전과 비교하면 3배에 달한다. 해상풍력은 150원을 상회할 것이라는 예상을 받았다.

그는 "산업혁명은 화석연료의 에너지밀도과 가격 덕분에 가능했던 것으로, 당시 각국 정부가 석탄 사용을 금지한다고 해도 사용됐을 것"이라며 "이를 뛰어넘는 원자력이라는 자원을 활용할 수 있는 국가 중 우리만 탈원전을 추진하는 중"이라고 토로했다.

정 교수는 "가정용·산업용 등 우리 국민 1인당 연간 전력사용량은 1만kWh 규모로, 이를 충당하기 위해서는 20여개의 태양광패널과 에너지저장장치(ESS) 등 배터리가 필요하다"면서 "반면, 원자력은 손가락 마디 크기의 핵연료 플랫 5개면 충분하고, 지하에 묻어두면 문제도 생기지 않는다"고 강조했다.

한편, 그는 '동북아 슈퍼그리드'에 대한 질문에 "독일은 재생에너지 증가로 생긴 간헐성 문제를 프랑스 등 인접국과의 전력거래로 해소하고 있으나, 이들 국가가 독일의 모델을 따라가게 되면 해결이 어려울 것"이라며 "북한·중국·러시아·일본을 이웃으로 두고 있는 우리는 저마저도 어렵다"고 답변했다.

[미디어펜=나광호 기자]

▶다른기사보기