[미디어펜=나광호 기자]윤석열 대통령이 '원전 최강국' 건설을 거론했으나, 이를 뒷받침할 인프라 조성이 늦어지고 있다.

1일 한국수력원자력에 따르면 지난해 4분기 기준 고리·새울·한빛·한울·월성 원자력본부에 저장된 사용후핵연료는 총 51만8895다발로 집계됐다.

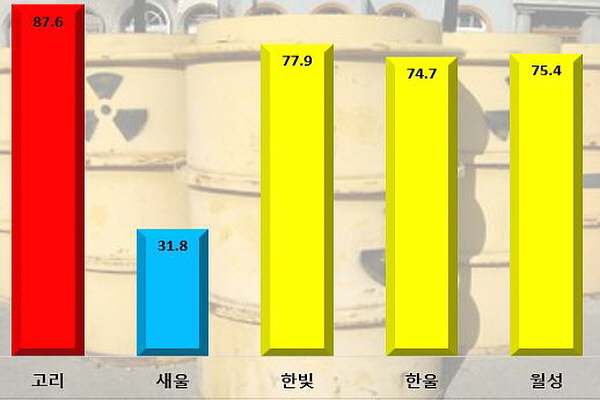

이는 전체 저장용량의 75.4% 이상 채워진 것으로, 최근 맥스터 7기가 추가로 설치됐음에도 고준위 방사성폐기물 저장공간 확보에 대한 필요성이 여전한 것으로 풀이된다.

| |

|

|

| ▲ 지난해 4분기 본부별 사용후핵연료 저장 현황(단위 : %)/자료=한국수력원자력 제공 |

한국방사성폐기물학회는 2030년대로 접어들면 고리본부를 필두로 포화상태에 이르는 곳이 생길 것으로 보고 있다. 실제로 고리본부는 이미 포화율이 87.6%에 달하는 상황으로, 한빛·한울·월성 본부도 80%를 향해 달려가고 있다.

업계와 학계는 우선 맥스터를 추가 증설해야 한다는 입장이다. '고준위 방사성폐기물 관리리설 등에 관한 특별법안' 등 이를 막기 위한 법안들이 국회를 통과하지 못하는 상황 가운데, 건식저장시설 일부가 설계수명 만료를 앞두고 있다. 40년 가까이 시설을 운영하면서 주민수용성 확보가 어려워지고 있기 때문이다.

1978년부터 9번에 걸친 부지 선정 작업이 지역 주민 등의 반대로 무산됐고, 정부 계획상 부지가 선정돼도 중간저장시설 조성에만 20년, 영구처분시설 건설에는 37년에 달하는 시간이 소요되는 등 방폐장 확보 자체가 어렵다는 점도 강조했다.

특히 박근혜 정부에서 21개월에 걸친 공론화 프로세스를 거쳐 2016년 7월 '고준위 방사성폐기물 관리 기본계획'이 수립된 데 이어 부지 확보를 위한 법안도 발의됐으나, 문재인 정부에서 사실상 무위로 돌아간 것도 문제로 꼽힌다.

방사성 물질 및 이를 보관하는 시설에 대한 '기우'도 처분시설 건설을 막는 요소다. 이와 관련해 윤종일 카이스트 교수는 "사용후핵연료에서 다양한 방사선이 나오지만, 감마선의 경우 1m 두께의 콘크리트로 막을 수 있다"면서 "10년이 지나면 자연 방사선 수준으로 줄어든다"고 설명했다.

지난달 27일 기준 월성본부의 환경방사선 준위도 시간당 0.08~0.108uSv로, 서울 지역(0.119~0.159uSv) 보다 낮은 것으로 나타났다.

| |

|

|

| ▲ 월성원전 내 사용후핵연료 건식저장시설 맥스터/사진=한국수력원자력 제공 |

업계는 특별법이 국회를 통과하고, 주민수용성을 확보하면 심층처분 방식 등을 통해 이 문제가 해결될 것으로 기대하고 있다.

심층처분시스템은 고준위폐기물을 처분용기에 담아 완충재 등으로 이를 둘러싸는 공학적 방벽과 천연방벽(암반) 등 다중방벽시스템으로 격리시키는 것으로, 방사성 물질이 지표에 도달할 때 자연준위 수준으로 낮추는 것으로 목표로 한다.

한국원자력연구원(KAERI)도 국내에서 가장 넓게 분포된 중생대 복운모화강암 암반에 터널을 뚫고 2006년부터 국내 유일의 소규모 연구용 지하처분연구시설(KURT)을 운영하고 있다. 방사성폐기물처리장 건설을 위한 부지선정시 유사한 지질에 대한 데이터가 존재하면 과학적 접근이 용이하기 때문이다.

업계 관계자는 "사용후핵연료 저장 시설을 확보하지 못하면 신규 원전을 건설하지 못하는 것을 넘어 가동 중인 발전소도 멈춰야 한다"면서 "사용후핵연료를 자원으로 재활용하는 방안도 연구되는 중으로, 국내 기술로 처분장을 만들 수 있다면 K-원전과 패키지로 수출하는 것도 가능할 것"이라고 말했다.

[미디어펜=나광호 기자]

▶다른기사보기