[미디어펜=이상일 기자] 정상적인 판단이 어려운 치매 환자가 서명한 유언장이 효력이 없다는 법원의 판결이 나왔다.

| |

|

|

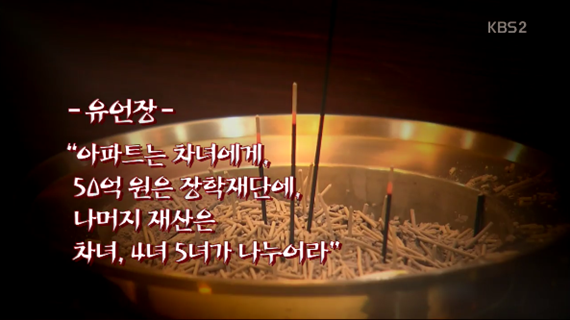

| ▲ 법원 "치매걸린 뒤 서명한 유언장, 효력 없어"/사진=KBS 방송화면 캡처(기사내용과 무관) |

25일 법원에 따르면 지난 2012년 3월 노환으로 한 달간 병원에 입원했던 70대 노모가 갑자기 연락이 안 되자 아들 A씨는 크게 당황했다. 병원에서는 어머니가 급하게 퇴원했다고 했다. 어머니는 가벼운 치매를 앓고 있었다. 발을 동동 구르던 A씨는 실종 신고를 했다.

경찰은 어머니가 자신의 남동생 집에 머무는 것을 확인했다. A씨는 외삼촌에게 어머니와 통화하고 싶다고 했지만 제지당했다.

A씨의 어머니는 20억원짜리 건물을 갖고 있었다. 월세 수입만 650만원이었다. 어머니는 두달 후인 2012년 5월 남동생에게 '모든 재산관리를 동생 두명에게 일임하고 현재 월세 중 400만원과 사후 모든 재산을 동생들에게 준다'는 약정서와 유언장을 써줬다.

1년 뒤에야 이 사실을 알게된 A씨는 어머니를 정신질환으로 판단력을 잃은 '금치산자'로 선고해달라고 법원에 청구했다. 금치산자가 되면 법원이 어머니에게 붙인 후견인이 어머니의 법률행위를 취소할 수 있었다.

법원은 그해 9월 '후견인 동의 없이 어머니의 재산처분을 금지한다'고 결정해 외삼촌에게 통보했다. 하지만 외삼촌은 통보 당일 건물을 급매하고 소유권 이전등기까지 마쳤다. 이를 알게 된 후견인은 어머니의 재산을 원상복구하라며 소송을 냈다.

사건을 맡은 서울중앙지법 민사합의26부(윤강열 부장판사)는 "약정서와 유언장을 쓸 당시 치매 증상이 상당히 진행돼 그 법률적 의미와 효과를 이해하지 못했다"며 "약정서와 유언장은 무효이며 건물 매매는 취소하고 새로 한 소유권등기도 말소하라"고 이날 판시했다.

법원은 "그간 치매 환자의 위임을 받은 사람이 이를 악용해 재산을 임의처분해도 저지하거나 원상회복을 하기 쉽지 않았다"며 "사후 법원이 선임한 후견인의 적극적 활동으로 재산을 회복한 사례"라고 전했다.