[미디어펜=박규빈 기자] 국내 소재·장비 관련 중소기업들은 중국기업보다는 기술 우위에 있으나 미국·유럽·일본 기업들에 비해선 열위에 있다고 판단하는 것으로 조사됐다. 또한 제품개발 완료 및 사업화까지는 전체 34% 가량이 6개월에서 1년 가량 걸린다고 응답했고, 대기업과의 기술 국산화에 있어선 정부 지원이 필요한 것으로 나타났다.

중소기업중앙회는 국내산업의 불확실성 증가에 대한 대응책 마련을 위해 1002개의 소재·부품 및 생산설비 제조 중소기업을 대상으로 실시한 '소재부품장비 중소기업 기술 구현수준 및 기술개발 관련 애로조사' 결과를 25일 발표했다.

이번 조사는 지난 7월 청와대에서 개최한 경제계 주요인사 간담회에서 중소기업중앙회가 제안한 '대·중소기업간 구매조건부 기술개발 협업체계 구축'을 위한 것으로, 우리 중소기업의 기술수준 파악 및 우수 기술 발굴을 위해 실시됐다.

| |

|

|

| ▲ 중소기업이 자체적으로 평가한 자사 제품의 기술 수준./그래프=중소기업중앙회 |

주요 조사결과를 살펴보면 '기술 개발을 진행 중인 제품의 경쟁국가(기업)'에 대한 질문에는 △미국(131개사) △일본(116개사) △독일(79개사) △국내기업(51개사) △중국(31개사) 순으로 나타났으며, 경쟁국가(기업) 및 경쟁기업의 기술수준을 100으로 볼 때 응답기업이 자체적으로 판단한 기술 구현 수준은 평균 89.0%로 답변했다.

세부적으로는 중국 대비 기술수준은 115.0%으로 국내 기업이 기술우위에 있다고 판단했으나 미국·유럽·일본 등과는 기술력을 비교 시 85.3~89.3%의 수준으로 다소 열위에 있다고 응답했다.

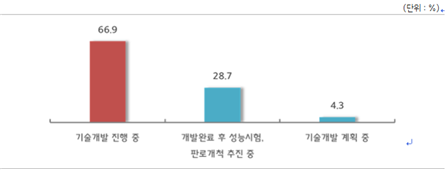

'기술개발 진행 현황'과 관련해선 응답기업의 50.7%가 현재 제품 개발을 진행 중인 것으로 알려졌다. 제품 개발을 진행 중인 업체 가운데 66.9%는 기술 개발을 진행 중이라 답했고, 28.7%는 개발 완료 후 성능시험과 판로개척을 추진하고 있는 것으로 나타났다.

| |

|

|

| ▲ 기술개발 진행 현황./그래프=중소기업중앙회 |

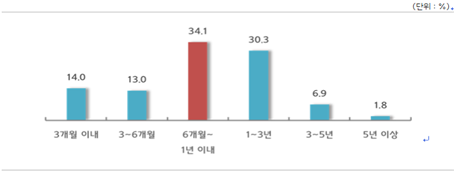

'제품개발 완료 및 사업화(상용화)까지 소요 예상기간'은 6개월~1년 이내가 34.1%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 1~3년 30.3%, 3개월 이내 14.0%, 3~6개월 이내 13.0% 순이었다.

| |

|

|

| ▲ 제품개발 완료 및 사업화(상용화) 소요 예상기간./그래프=중소기업중앙회 |

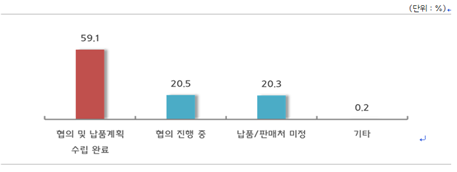

'기술개발 완료 이후 납품(판매)처 결정 여부'에 대한 질문에는 79.6%가 납품 관련 협의가 완료(59.1%)됐거나 협의가 진행 중(20.5%)이라고 했으나, 20.3%의 업체는 판로가 불분명한 것으로 집계됐다.

| |

|

|

| ▲ 기술개발 완료 이후 납품(판매)처 결정 여부./그래프=중소기업중앙회 |

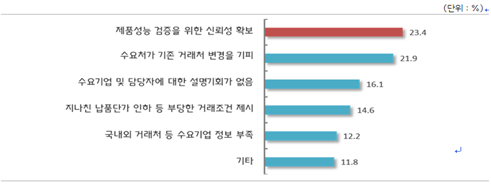

'납품처 발굴 시 가장 큰 애로사항'은 '신뢰성(성능+내구성) 확보(23.4%)'였다. 이는 중소기업의 경우 시제품 제작 완료 후 제품의 품질안정성 확보 및 사업화 단계에서 실제 생산환경과 유사한 테스트베드 적용 등에 어려움을 겪기 때문으로 사료된다.

| |

|

|

| ▲ 납품처 발굴시 애로사항./그래프=중소기업중앙회 |

또한 대기업이 기존 협력회사 중심의 생산체계에 기술국산화를 위한 새로운 협력사를 선정하는 경우, 품질안정화를 위한 리스크 최소화 조치 등이 수반되므로 정부의 세제지원이나 동반성장지수 가점 부여 등 인센티브 제공을 통한 활성화 지원도 고려될 필요가 있는 것으로 보인다.

| |

|

|

| ▲ 일본 수출규제 강화 관련 정책적 대응방향./그래프=중소기업중앙회 |

'일본 수출규제 강화 관련 정책적 대응방향'으로는 '상생협력 기술개발 확대 등을 통한 경쟁력강화'가 44.1%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 '국내외 제품수급정보·거래처 발굴 및 매칭 지원'(25.1%) '냉정한 외교적 해법 요청'(13.4%) 등의 순으로 조사됐다.

정욱조 중소기업중앙회 혁신성장본부장은 "일본 수출규제 이후 피해가 예상되는 부품·소재·장비 중소기업들의 기술개발 및 판로확대를 위한 대책을 강구하기 위해 조사를 실시한 것"이라며 "이번 조사 결과를 토대로 핵심기술의 국산화를 통해 우수한 기술을 가진 중소기업의 판로를 확대하고, 수요기업들도 제품경쟁력을 높일 수 있는 상생협력의 시스템이 구축될 수 있도록 노력을 이어나갈 것"이라고 부연했다.

[미디어펜=박규빈 기자]

▶다른기사보기