[미디어펜=편집국]국회가 과중한 상속세를 인하해야 한다고 촉구했다. 기획재정부도 이에 대해 공감한다면서 상속세제 완화에 나설 방침을 밝혔다.

국회 기획재정위원회는 최근 상속세 전반에 대한 합리적 개선을 검토하라는 의견을 담아 기획재정부에 전달했다. 외국투기자본으로부터 성실히 일하는 우리 기업들을 보호해야 한다는 이유를 달았다.

상속세 인하 문제가 본격 불거진 것은 이재용 삼성전자 부회장의 상속세가 무려 11조원에 달한다는 이야기가 나오면서부터다. 최근 타계한 이건희회장으로부터 물려받은 재산 중 60%를 내야 한다.

생전의 이회장은 대부분 삼성전자 삼성생명 등의 주식으로 갖고 있었다. 그의 주식을 이부회장이 물려받을 경우 자칫 상속세를 내기위해 삼성전자 삼성생명 등 주력사 지분을 팔아야 하는 위기에 몰릴 수도 있다.

한국 최고의 기업이요 글로벌 초일류기업의 경영권이 상속세문제로 대주주의 지분이 낮아져 국내외 펀드등의 공격을 받을 수도 있다.

국회와 기재부가 상속세 인하에 공감하고 의견을 공유한 것은 긍정적이다. 한국의 상속세는 세계 최고수준이다. 과도한 상속세로 인해 가업승계와 경영권 승계가 심각한 차질을 빚고 있다. 상속세율 50%는 주요국가 가운데 가장 높다. 여기에 경영권을 물려줄 경우 경영권 프리미엄 20%가 추가돼 총60%로 더욱 높아진다.

| |

|

|

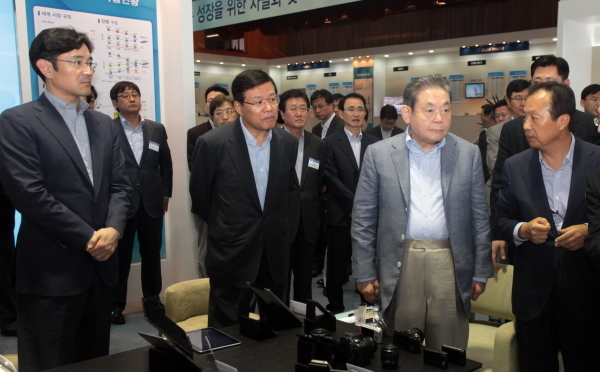

| ▲ 국회가 과중한 상속세 부담을 인하할 것을 기획재정부에 촉구했다. 기재부도 공감한다면서 대책마련에 나섰다. 정부가 분할납부 연장정도로 변죽을 울리려 하는 것은 안된다. OECD평균 상속세율인 25%대로 인하해야 한다. 현행 상속세는 세계최악이다. 탈세와 편법을 조장한다. 이재용 삼성전자부회장은 선친 이건희회장으로부터 물려받은 재산 중 11조원을 상속세로 내야 한다. 상속세를 내기위해 주력사 주식을 매각할 경우 자칫 경영권이 국내외 투기자본에 의해 위협받을 수도 있다. 이부회장(맨왼쪽)이 생전의 이건희회장이 주재하는 회의에 참석해 경청하고 있다. /삼성전자 |

소득세와 상속세 최고세율 합계도 102%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데가장 높다. 가진자와 대기업에 대한 징벌적 세금이 세계최악이다.

상속세가 없는 나라도 싱가포르 뉴질랜드 호주 캐나다 등 수십개국가에 달한다. 미국 영국 프랑스 독일 등은 대부분 30~40%에 머물고 있다. 독일 프랑스 등은 실제 부담하는 실효세율은 더욱 낮다. 주요국 대부분은 가업 승계기업이 일정기간 고용을 유지하고, 기업을 경영할 경우 상속세 부담을 대폭 낮춰준다.

과도한 상속세는 탈세와 편법을 조장한다. 기재부는 상속세인하를 위한 대책마련에 적극 나서야 한다. 주요국가의 상속세율을 비교 분석해서 합리적 수준으로 내리도록 해야 한다. 시간을 끌지 말고 신속하게 해야 한다. 이번 정기국회에서 상속세법을 개정하는 것이 바람직하다.

세계 최악의 상속세 부담을 어떤 형식으로든 낮쳐줘야 한다. 이대로 방치하면 가업승계가 심각한 차질을 빚는다. 기술력을 갖춘 상당수 기업들이 과도한 상속세 부담을 이기지 못해 국내외 펀드등에 매각하는 사태가 벌어지고 있다.

징벌적 상속세는 수십년간 일궈온 기업들의 기술력과 경영노하우 국내외 네트워크를 사장시키고 있다. 손톱깎이 세계1위 기업인 쓰리세븐과 유니더스 락앤락등이 대표적이다.

해외로 탈출하는 기업들도 늘어나고 있다. 문재인정부들어 해외직접투자가 매년 최고치를 경신하는 것은 반기업규제와 과중한 상속세 부담이 주된 요인이다.

기재부는 꼼수만 부리지 말고 기업들의 상속세 부담을 경쟁국수준으로 과감하게 인하하는 데 주력해야 한다. 현재론 기재부는 상속세를 분할납부기간을 늘리는 정도로 생색을 내려하는 기류가 감지된다. 현재 분할납부기간은 5년이지만, 이를 10~15년으로 늘리는 것 정도만 검토하고 있다. 기재부는 생색만 내지 말고, 상속세율을 20%대로 대폭 낮춰야 한다. OECD회원국 평균 상속세율은 25%선이다.

상속세를 물리더라도 가업을 승계하자마자 물리지 말고, 가업이나 주식을 매각할 때 과세하는 것이 타당하다.

이와함께 가업상속공제도 대폭 확대해야 한다. 조건이 지나치게 까다롭고 이용실적도 저조하기 때문이다. 피상속인의 지분요건을 낮춰서 가업상속이 원활하게 이뤄져야 한다. /미디어펜 사설

[미디어펜=편집국]

▶다른기사보기