| |

|

|

| ▲ 미디어펜=김진호 부사장 |

다른 의견을 가졌던 카스텔리오가 죽었다. 종교적 광기가 가득한 세상과 다른 생각을 가졌던 세바스티안 카스텔리오(Sebastian Castellio, 1515~1563)가 아까운 나이 48세로 세상을 등졌다. 1560년 전후 제네바시(市), 사람이 살만한 시기와 장소가 아니었다. 인간을 신의 대척점에 놓고 착취하던 중세를 끝낸 혁명이 다시금 폭압적 권위로 등장한 시기다. 종교혁명을 통해 진리를 향한 새로운 통찰력을 갖게 된 사회가 또 다시 종교로 인한 아노미 상태를 경험하게 될지는 아무도 예상치 못했다. 카스텔리오는 자신의 저서 『의심의 기술(De Arte Dubitandi)』에서 “빛이 오고 난 뒤에도 우리가 한 번 더 이토록 캄캄한 어둠 속에 살아야 했다는 사실을 후세는 이해하지 못할 것이다.”라고 적었다.

상대는 장 칼뱅(Jean Calvin, 1509~1564)이었다. 천재적 신학자이자 엄격한 도덕주의자로 아무런 도덕적 결함이 없는, 그렇기에 누구라도 단죄할 수 있는 신(神)에 근접한 존재였다. 칼뱅은 “하나님께서 내게 무엇이 옳고, 무엇이 그른지 판단할 은총을 내리셨다”는 확신이 있었다. 칼뱅은 제네바에서 중세 교황이 가졌던 권위를 가길 원했고 가졌다. 자신의 머릿속 이상향을 현세에 구현하려는 종교적 확신주의자가 무소불위의 권력을 손에 넣었다.

병들고 허약한 칼뱅은 완벽한 세상을 만들기에 주어진 시간이 부족하다고 느꼈다. 과로와 절제가 일상인 칼뱅은 쇠약해질수록 더욱 엄격히 몰아붙였다. 단죄는 신속하고 철저했으며 여지를 두지 않았다. 종교혁명 과정에서 다양성을 확보한 제네바시(市)였지만 모든 결정권이 칼뱅에게 넘어간 후 칼뱅이 꿈꾸는 종교적 이상향의 모델하우스가 되어야했다. 확고한 신념과 부족한 시간 그리고 완전한 권력의 결합은 당연히 명령과 순종을 구조화했다. 칼뱅이 설치한 종교국은 종교적 가치를 정치, 사회, 경제, 문화에 이르기 까지 침투시켰고 제네바시를 신정국가로 탈바꿈하려 했다. 칼뱅의 가치 기준이 제네바 시민의 삶이어야 했다. 제네바는 한 가지 믿음, 한 가지 생각만이 존재해야 했다. 곧 칼뱅의 믿음과 생각이다. 이런 독재는 필연적으로 폭력과 배제 그리고 피를 불렀다. 폭력은 자기 확신에 비례해 더욱 잔인했고 숨통을 조였다. 자신들의 신앙을 고백하려는 칼뱅 추종자들은 불신자로 판단되는 이들을 불태웠다. 사형에 처해지는 불신자를 화형에 처하기 전, 교수형으로 통증을 감하는 절차에 극렬히 분노하는 칼뱅 추종자의 광기에 제네바 시민들은 숨을 죽였다. 그러나 단 한 사람 카스텔리오가 기록을 남겼다. “인간이 다른 사람을 불태워서 자기 신앙을 고백할 수는 없다. 단지 신앙을 위해 불에 타 죽음으로써 자기 신앙을 고백하는 것이다.”

| |

|

|

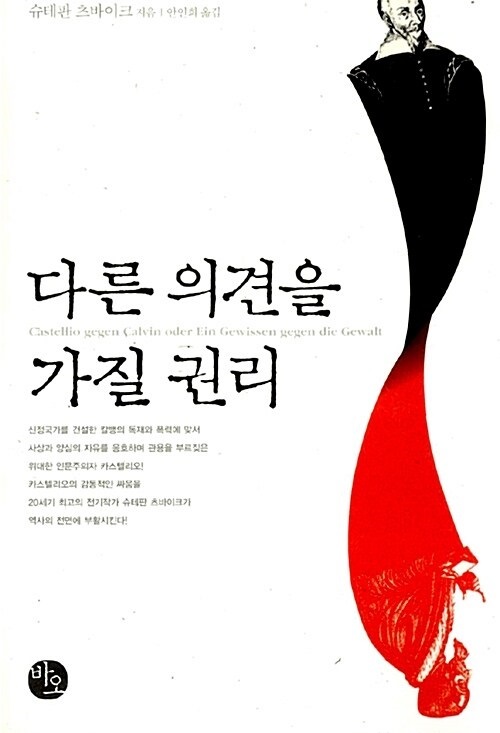

| ▲ 사진=바오출판사 |

공포는 일상이 됐고 다른 의견을 말하기는 불가능해졌다. 자신이 배제되고 폭력에 노출될 것이라는 공포가 자기 검열을 통해 다른 의견의 배출을 차단했다. 다른 의견을 가지면 죽음의 공포가 넘실거렸다. 그러나 간혹 역사에는 위험을 감지하고도 머릿속 생각을 입 밖으로 꺼내 소명을 완수하려는 이들이 있다. 비록 그것이 죽음과 가까이 있어도. 카스텔리오가 바로 그런 사람이다. 자신의 빈곤하고 핍박받는 삶 중에도 시대와 민중의 아픔에 괴로워했던 그런 지식인이었다. 신학교수로서, 시민으로서, 인간으로서 카스텔리오는 칼뱅의 폭력적 신정정치를 거부했다. 이기려는 싸움은 아니었다. 아니 이길수 없는 싸움임을 알고 있었다.

“세바스티안 카스텔리오가 자기 싸움이 승산이 없다는 사실을 처음부터 잘 알고 있었다는 사실, 그럼에도 불구하고 자신의 양심에 따랐다는 사실, 이 성스러운 ‘그럼에도 불구하고’야 말로 모든 시대에 걸친 인류의 위대한 해방전쟁에서 이 ‘이름없는 용사’를 영웅으로 드높여주는 것이다” 『다른 의견을 가질 권리』 서문 중.

역사의 다락방에 숨겨졌던 카스텔리오를 전면에 불러낸 이는 ‘전기(傳記) 작가’ 슈테판 츠바이크다. 카스텔리오 만큼 명민한 츠바이크의 명성은 방대한 자료와 촘촘한 검증 그리고 위대성을 부여받은 통찰력에서 비롯된다. 그가 칼뱅이라는 거인의 그림자에 잠식돼 존재감이 미미했던 카스텔리오를 “사상과 양심의 자유를 옹호하며 관용을 부르짖은 위대한 인문학자”로 탄생시켰다. 씨실과 날실이 거칠게 짜깁기돼 완벽한 역사서로서의 흠집이 있음에도 역사적 인물인 카스텔리오를 발굴한 츠바이크의 위대성은 마치 트로이 유적을 발굴해 전설을 역사로 단정한 하인리히 슐리만과 오버랩된다.

위대한 츠바이크에 따르면 카스텔리오가 죽음을 무릅쓰고 간절히 원한 것은 관용(tolerance)이라고 한다. 또 “독재는 반드시 무너진다”는 신념이 저서를 통해 투영됐다고도 한다. 곁들여 낡은 것을 개신한 칼뱅의 공로가 폄하될까 걱정도 했다고 한다. 현재를 살아가는 우리에게 비수처럼 다가오는 단어는 관용이다. 한때 유행한 사회풍조나 식자들의 관념적 소유물이 아닌 관용이다. 내 편과 네 편을 나노의 눈금으로 나누는 세상이다. 우리 편이 아니면 뜨거운 불속에 화형에 처하겠노라는 끔찍한 저주가 인터넷의 주류로 자리잡은 요즘이다. 코끼리 같은 세상을 향한 모기의 외침일지 모르나 그저 다른 의견을 가질 권리를 인정하자. 숨쉬기가 자유로운 세상을 위하여. /미디어펜=김진호 부사장

[미디어펜=편집국]

▶다른기사보기