하반기 재개발 최대어로 꼽히는 한남2재정비촉진구역 주택재개발정비사업에 출사표를 들고 나온 롯데건설과 대우건설의 수주 경쟁이 심화되고 있다. 기호 1번 롯데건설과 기호 2번 대우건설의 입찰제안서 비교표가 공개됐다. 조합원들의 셈법도 복잡해졌다. [편집자주]

[한남2 입찰제안서③]'르엘vs푸르지오 써밋'…원안‧대안설계 가격 동일

[미디어펜=이다빈 기자]롯데건설과 대우건설의 입찰제안서가 공개된 뒤 한남2구역 재개발 시공사 선정을 위한 수주전 양상이 더욱 팽팽하다.

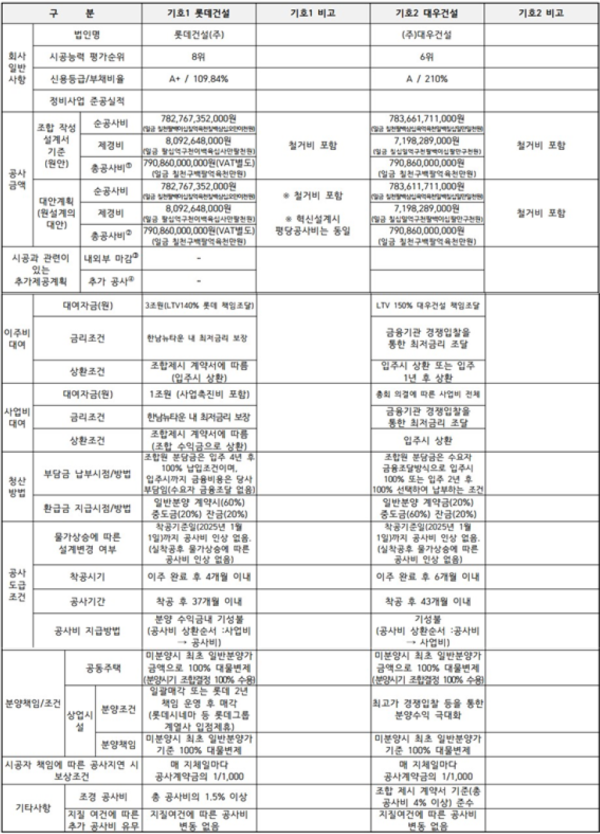

기호 1번 롯데건설과 기호 2번 대우건설은 총 공사비와 '시공자 책임에 따른 공사지연 시 보상조건' 등의 주요 항목에서 동일한 제안했다. 이에 따라 조합원들은 입찰제안서 비교표를 더욱 꼼꼼히 살펴봐야할 상황이다.

| |

|

|

| ▲ 한남2 재정비촉진구역 재개발사업 롯데건설·대우건설 입찰제안 비교표./사진=한남2 재정비촉진구역 재개발사업조합 |

우선 두 건설사 모두 하이엔드 주택브랜드를 적용한다고 밝혔다. 롯데건설은 '르엘'을 대우건설은 '푸르지오 써밋'을 각각 적용하게 된다. 시공능력평가 순위는 양사 모두 10위 내에 이름을 올리고 있는 대형 건설사지만 대우건설(6위)이 롯데건설(8위)보다 두 계단 높다.

롯데건설 관계자는 "대우건설의 푸르지오 써밋 브랜드가 지방을 포함해 전국적으로 다수 공급되고 있는 것에 비해 롯데건설의 르엘의 경우 서울 강남과 용산 등에 제한적으로 적용하고 있다"고 설명했다.

금융 비용이나 지연이 없는 원활한 사업 추진 여부의 척도가 될 수 있는 신용등급은 롯데건설은 'A+', 대우건설은 'A'로 두 건설사 모두 양호한 수준을 나타내고 있다. 단 입찰제안서 비교표에 부채비율은 롯데건설이 109.84%, 대우건설은 210%로 기재됐다.

이에 대해 대우건설 관계자는 "도급공사를 하는 건설사의 부채비율에는 수주를 후 아직 매출로 들어오지 않은 금액이 포함된다"라며 "기타 이유도 있겠지만 대우건설이 추후 공급할 물량을 다수 확보한 데 따른 것이 일정 부분 영향을 미쳤다"고 말했다.

공사금액은 롯데건설과 대우건설 모두 조합의 입찰공고를 통해 정한 예정가격에 원안설계와 대안설계 금액을 맞췄다. 양사의 입찰제안서 비교표에 따르면 원안설계와 대안설계의 총 공사비는 7908억6000만원이다. 공사도급 조건 항목에서 물가상승에 따른 설계 변경 여부는 두 건설사 모두 착공 기준일까지 공사비 인상을 하지 않겠다고 제안했다.

사업비 대여 조건을 자세히 살펴보면 롯데건설은 1조원까지 사업비를 제공하겠다고 제안했으며 대우건설은 총회 의결에 따른 사업비 전체를 약속했다.

지난해 사업인가총회에서 조합은 4137억원의 사업비를 제시했다. 사업비 규모만 따지면 1조원의 상한을 둔 롯데건설과 사업비 전액을 제안한 대우건설은 사업비 대여 금액은 유사할 것으로 풀이된다. 단, 추가 사업비가 발생할 경우 대우건설은 총회의 의결을 거쳐야 하는 번거로움이 발생할 수 있을 것으로 보인다.

시공자 책임에 따른 공사지연 시 보상조건 역시 롯데건설과 대우건설 모두 공사가 지연될 경우 매 지체일마다 공사계약금액의 1/1000을 보상하겠다고 했다. 분양 책임과 관련해서는 공동주택의 경우 두 건설사 동일하게 미분양 시 최초 일반분양가 금액으로 100% 대물변제 조건을 제안했다.

두 건설사가 각각 조합에 최선의 이익을 보장할 수 있는 제안을 했다고 밝힌 가운데 조합원들의 고민도 깊어지고 있다. 이미 한남2구역 사업지 현장에서는 두 건설사의 직원들이 공인중개사사무소를 중심으로 조합원들에게 물밑작업을 펼치고 있다고 전해지고 있다.

한남2구역 조합원 A씨는 "조합원마다 분담금이나 환급금이 다르게 적용되기도 하고 개인 사정상 이주비 대여 등 각 항목을 얼마나 중요시 여기는지 상이하다"라며 "현장에서도 롯데건설과 대우건설의 보이지 않는 홍보가 진행 중이고 여론이 어느 한쪽으로 기울었다거나 어느 한 건설사가 유력해보인다고 확정할 수가 없다"고 말했다.

그는 이어 "조합에서도 두 건설사에 공문을 통해 과도한 비방 경쟁을 피하라는 뜻을 밝힌 만큼 향후 공사 추진에 차질이 생길 수 있는 현실성이 없어 보이는 공약들이 오히려 조합원들의 신뢰에 악영향을 미치고 있는 분위기도 있다"라고 덧붙였다.

[미디어펜=이다빈 기자]

▶다른기사보기